Netto Null 2050

Die Schweiz hat sich zum Ziel gesetzt, den Ausstoss von Treibhausgasen bis 2030 im Vergleich zu 1990 zu halbieren und bis 2050 gar keine Treibhausgase mehr auszustossen....

Ein starkes Ziel!

Das Ziel der Schweiz

Seit dem 1. Januar 2025 gibt es neue, branchenübergreifende Klimaschutz-Vorschriften für Unternehmen und Industrien. Diese neuen Regeln basieren nicht auf Verboten, sondern auf einer cleveren Mischung aus finanziellen Anreizen, Investitionen in Klimaschutz und technischem Fortschritt.

Der Klimawandel ist eine globale Herausforderung, und alle Länder müssen mithelfen, den Ausstoss von Treibhausgasen zu verringern. Die Schweiz will hier eine Vorbildrolle einnehmen. Das übergeordnete Ziel ist es, bis 2050 klimaneutral zu sein.

Zur Umsetzung gibt es zwei wichtige Gesetze, die seit 2025 in Kraft sind: das revidierte CO2-Gesetz für die Jahre 2025-2030 und das neue Klima- und Innovationsgesetz (KlG).

Schweizer Klima- und Innovationsgesetz

Das KlG schafft einen übergeordneten Rahmen für die Klimapolitik bis 2050. Es verankert das Ziel der Netto-Null-Emissionen bis 2050 gesetzlich. Zudem definiert es konkrete Zwischenziele bis 2040 für die wichtigsten Sektoren: Gebäude, Verkehr, Industrie.

Förderprogramm für Heizungsersatz

Das KlG stellt zusätzliche, befristete Fördergelder bereit, um rasch Emissionen zu senken, insbesondere im Gebäudesektor. Über einen Zeitraum von zehn Jahren (voraussichtlich 2025–2034) werden jährlich 200 Millionen CHF für den Ersatz von fossilen Heizungen (Öl, Gas) sowie alten Elektroheizungen durch klimafreundliche Systeme zur Verfügung gestellt.

Förderprogramm für Innovation

Das KlG unterstützt befristet bis 2030 Innovationen in Unternehmen, die zur Treibhausgasreduktion beitragen. Der Bund stellt hierfür bis zu 200 Millionen CHF jährlich bis 2030 bereit - rund 1.2 Mrd. CHF über sechs Jahre. Gefördert wird die Umsetzung von klimafreundlichen und innovativen Technologien und Prozesse in Industrie und Gewerbe.

Um Fördermittel aus dem KlG zu erhalten, muss ein Unternehmen einen Dekarbonisierungsfahrplan erstellen. Dieser muss die aktuelle CO₂-Bilanz, Reduktionsziele und einen Aktionsplan bis 2050 beinhalten. Der Bund unterstützt Firmen, die bis 2029 einen Plan ausarbeiten. Er ist die Voraussetzung, um Fördermittel zu beantragen.

Dekarbonisierungsfahrplan

Zusammenfassend setzt das KlG stark auf finanzielle Anreize, Investitionen in Klimaschutz und technologischen Fortschritt. Es führt im Gegensatz zum CO₂-Gesetz keine neuen Steuern oder Abgaben ein, sondern fokussiert auf Unterstützung und Anschubfinanzierung, um die notwendigen Investitionen zu erleichtern.

Anreize und Sanktionen

Mit dem revidierten CO₂-Gesetz, das am 1. Januar 2025 in Kraft getreten ist, können sich grundsätzlich alle Schweizer Unternehmen, unabhängig von ihrer Branche, von der CO₂-Abgabe befreien lassen.

Befreiung von der CO₂-Abgabe ab 2025:

Gegenleistung für die Befreiung:

Als Bedingung für die Abgabenbefreiung müssen sich diese Unternehmen zu verbindlichen Zielen zur Reduktion ihres CO₂-Ausstosses verpflichten. Sie müssen in Klimamassnahmen in ihrem Betrieb investieren und innerhalb von drei Jahren nach Beginn der Verpflichtung einen Dekarbonisierungsplan vorlegen, der den Weg zur Klimaneutralität aufzeigt.

Wegfall der Rückverteilung ab 2025:

Ein wichtiger und neuer Aspekt ist, dass Unternehmen, die sich zu solchen Emissionsminderungen verpflichten und somit von der CO₂-Abgabe befreit sind, ab dem 1. Januar 2025 keinen Anteil der Rückverteilung der CO₂-Abgabeerträge mehr erhalten.

Sanktionen bei Nichteinhaltung:

Die Einhaltung der vereinbarten Reduktionsziele wird überwacht. Bei Nichteinhaltung drohen den Unternehmen Sanktionen, einschliesslich der Nachzahlung der eingesparten CO₂-Abgabe. Zusätzlich können gemäss der CO₂-Verordnung weitere Vertragsstrafen fällig werden.

Zuständige Behörden:

Das Bundesamt für Umwelt (BAFU) ist die federführende Behörde für das CO₂-Gesetz und überwacht die Erfüllung der Emissionsziele. Es schliesst Vereinbarungen mit Unternehmen ab und ist die zentrale Anlaufstelle für Firmen, die eine Befreiung von der CO₂-Abgabe anstreben.

Das revidierte CO₂-Gesetz eröffnet Unternehmen eine wertvolle Chance, aktiven Klimaschutz zu leisten und von finanziellen Vorteilen zu profitieren. Betriebe, die CO₂-Reduktionsmassnahmen umsetzen, können sich von der CO₂-Abgabe befreien lassen – ein starker Anreiz, Nachhaltigkeit gezielt im Unternehmen zu verankern. Unternehmen, die frühzeitig handeln, stärken ihre Wettbewerbsposition und übernehmen Verantwortung für eine klimafreundliche Zukunft.

Revidiertes CO₂-Gesetz 2025-2030

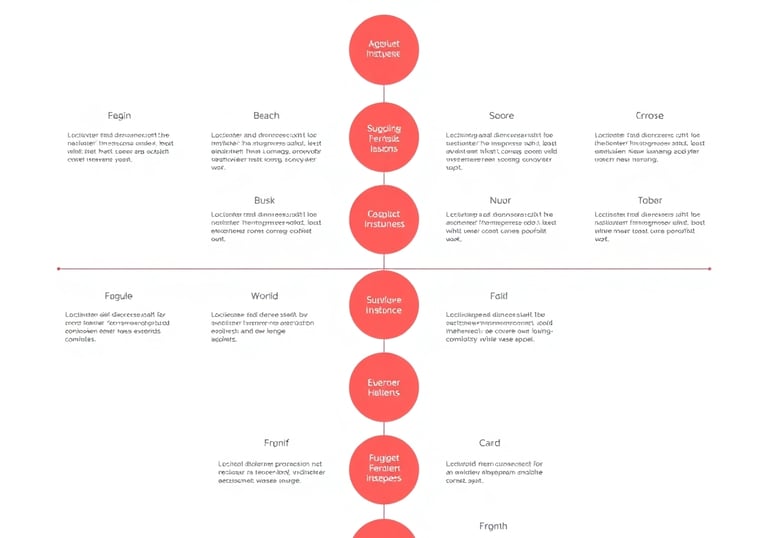

Schritt für Schritt zum Ziel

Die Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) ist eine im November 2022 in Kraft getretene Richtlinie, die einen Eckpfeiler des Europäischen Green Deals bildet und die bislang umfassendste Nachhaltigkeitsberichterstattung darstellt.

CO₂-Bilanzierung

Eine betriebliche CO₂-Bilanz bietet Unternehmen eine wertvolle Chance, ihre Emissionsquellen systematisch zu erfassen und gezielt Klimaschutzmassnahmen zu entwickeln. Sie schafft eine solide strategische Basis für mehr betriebliche Effizienz und hilft dabei, insbesondere durch reduzierten Energieverbrauch, Kosten nachhaltig zu senken. Gleichzeitig stärkt eine offene und transparente Kommunikation der CO₂-Bilanz das Vertrauen von Mitarbeitenden, Kundinnen und Kunden sowie Investorinnen und Investoren. Unternehmen, die vorausschauend handeln, positionieren sich langfristig erfolgreich am Markt und sichern sich relevante Wettbewerbsvorteile.

Nachhaltigkeitsbericht

Ein Nachhaltigkeitsbericht schafft klare Transparenz für Regulierungsbehörden, Investoren und die Zivilgesellschaft, indem er standardisierte, auswertbare ESG-Daten veröffentlicht. Er bietet darüber hinaus strategisch wertvolle Erkenntnisse, die es Unternehmen ermöglichen, Handlungsfelder in Umwelt, Sozialem und Governance (ESG) miteinander zu verzahnen. Durch diese offene Berichterstattung wird das Risikomanagement gestärkt, da potenzielle Schwachstellen frühzeitig sichtbar werden, und gleichzeitig die Reputation gefestigt, was zu gesteigertem Vertrauen bei allen Stakeholdern führt. So wird der Nachhaltigkeitsbericht zum kompakten Motor für fundierte Entscheidungen und langfristigen Erfolg.

Ein umfassender Klima-Fahrplan beginnt mit der Erfassung der aktuellen CO₂-Bilanz als Ausgangspunkt. Darauf aufbauend werden mehrstufige Reduktionsziele definiert, die bis zum Jahr 2040 erreicht werden sollen. Anschließend wird ein Aktionsplan bis 2050 erstellt, der alle Maßnahmen beschreibt, um den Weg zur Klimaneutralität zu ebnen. Zusätzlich können Branchenverbände Fahrpläne für ihre Mitglieder entwickeln, um den Zugang zu Bundesförderungen zu erleichtern. Die ersten Dekarbonisierungs-fahrpläne sollen bis 2029 vorliegen. So wird sichergestellt, dass die Klimaneutralität bis 2050 durch definierte Zwischenziele untermauert wird und Fördergelder in Transformationsprojekte fließen.

Dekarbonisierungsplan

Zusammenfassend sind die Dekarbonisierungsfahrpläne somit ein zentrales Steuerungselement im neuen Schweizer Klimaregime. Sie verlangen von Unternehmen eine detaillierte Analyse ihrer CO₂-Emissionen, die Festlegung messbarer Reduktionsziele und die Erarbeitung einer konkreten Strategie für ihre Dekarbonisierung bis 2050, um sowohl von Abgabenbefreiungen als auch von Förderprogrammen profitieren zu können

Warum jetzt starten?

Verschaffen Sie sich eine starke Position!

Best Practice:

Unternehmen, die frühzeitig robuste Ansätze entwickeln, werden bei der Überprüfung ihrer ersten Offenlegungen durch externe Stakeholder eine starke Position gegenüber ihren Mitbewerbern einnehmen.

Vorteil durch Vertrautheit:

Angesichts des beispiellosen Umfangs und der Komplexität der Richtlinie werden Unternehmen, die frühzeitig beginnen, von erhöhter Übung und Vertrautheit im Entwicklungsprozess ihrer Berichte profitieren. Das Aufbauen von Strukturen braucht Zeit und sollte frühzeitig priorisiert werden, um sicherzustellen, dass Ihr Unternehmen die Erwartungen Jahr für Jahr erfüllt.

Strategische Vorteile:

Ein gut durchgeführter Prozess, kann nicht nur externe Erwartungen erfüllen, sondern Unternehmen auf Erfolgskurs bringen. Unternehmen, die frühzeitig investieren, können nützliche Ergebnisse generieren und ihre bestehende Nachhaltigkeitsstrategie massgebend beeinflussen.

Prozesse entwickeln:

Es wird Zeit brauchen, um Antworten zu entwickeln, die den Best Practices entsprechen, und die notwendigen Prozesse und Infrastrukturen für die Generierung nützlicher Informationen zu etablieren. Die jährliche Berichterstattung nach CSRD erfordert neue Prozesse, von der Richtlinienimplementierung bis zur Datenerfassung und zum Risikomanagement.

Ein früher und robuster Ansatz sichert nicht nur die Compliance, sondern auch strategische Vorteile durch die Entwicklung interner Kapazitäten und Prozesse, die das Unternehmen langfristig stärken und seine Reputation sowie die Kapitalkosten positiv beeinflussen können.

„Eine Reise von tausend Meilen beginnt mit dem ersten Schritt.“ – Laotse

★★★★★

Kontakt

Verlinken Sie sich mit uns auf Social Media:

+41 78 606 32 64

© 2025. All rights reserved.

KIG BRIEFING